हिंदी

हिंदी

1947 में भारत को मिली आज़ादी के पीछे एक जटिल राजनीतिक प्रक्रिया छिपी थी जिसमें लॉर्ड माउंटबेटन, नेहरू, जिन्ना और पटेल ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। यह रिपोर्ट उन संवादों, तनावों और रणनीतियों की गहराई से पड़ताल करती है जो सत्ता हस्तांतरण के दौरान घटित हुए।

आज़ादी के पीछे की राजनीतिक वार्ताएं

New Delhi: 15 अगस्त 1947 को भारत को मिली आज़ादी एक ऐतिहासिक क्षण था, लेकिन इस आज़ादी के पीछे जो राजनीतिक वार्ताएं, गहरे तनाव और रणनीतिक सौदेबाजियाँ हुईं, वे उतनी ही जटिल और निर्णायक थीं। लॉर्ड माउंटबेटन, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और सरदार वल्लभभाई पटेल- ये चारों किरदार सत्ता हस्तांतरण की पटकथा के केंद्रीय पात्र रहे।

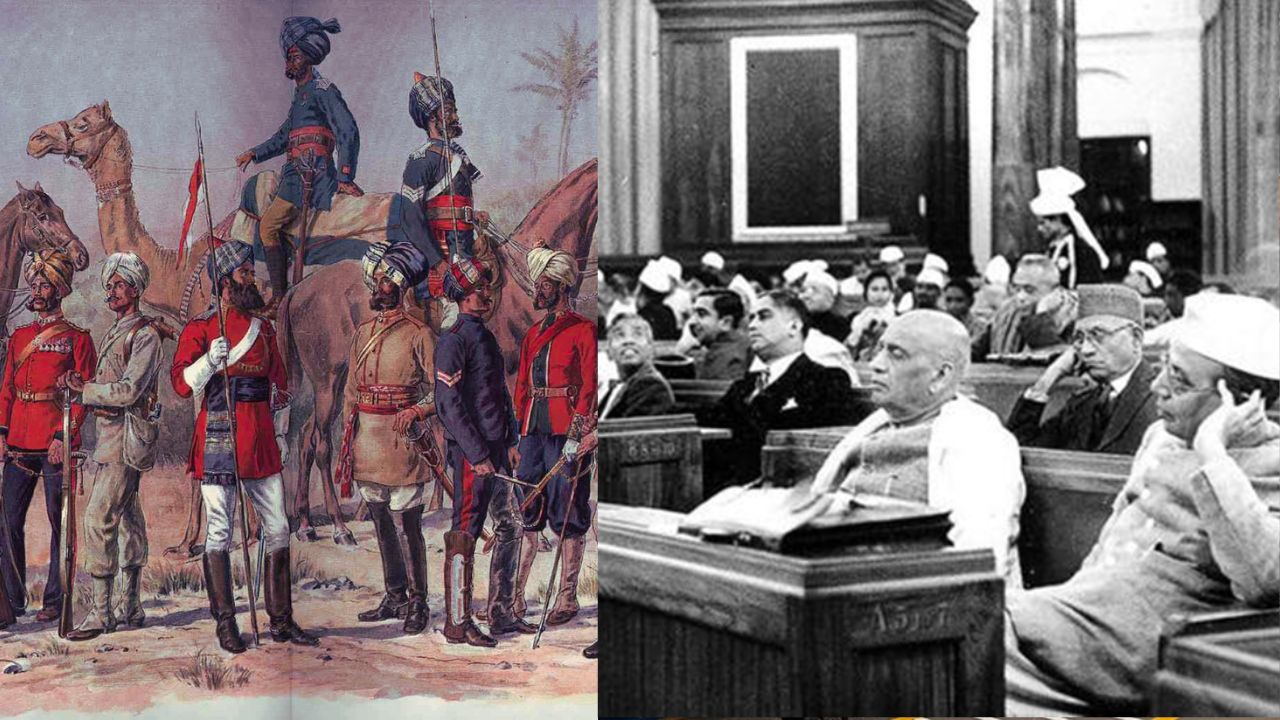

लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 में आखिरी वायसरॉय के रूप में भारत आए। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए थे, 1948 तक सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण सुनिश्चित करें। लेकिन भारत की बिगड़ती स्थिति, सांप्रदायिक तनाव और राजनीतिक दबाव को देखते हुए माउंटबेटन ने इस प्रक्रिया को तेज करने का निर्णय लिया।

3 जून 1947 को उन्होंने 'माउंटबेटन योजना' की घोषणा की, जिसमें भारत के विभाजन और दो स्वतंत्र देशों- भारत और पाकिस्तान- के निर्माण की बात की गई।

जवाहरलाल नेहरू और माउंटबेटन के संबंध निजी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर काफी घनिष्ठ माने जाते हैं। कई इतिहासकारों का मानना है कि इन संबंधों ने निर्णय लेने की प्रक्रिया को प्रभावित किया। माउंटबेटन ने नेहरू को एक 'व्यवहारिक और आधुनिक नेता' के रूप में देखा और यही कारण था कि कांग्रेस की प्राथमिकताओं को अधिक प्राथमिकता दी गई।

जवाहरलाल नेहरू और माउंटबेटन के घनिष्ठ संबंध

हालांकि, कई कांग्रेस नेता इस नजदीकी से असहज थे। लेकिन नेहरू ने माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाए जाने का समर्थन किया, जिससे ब्रिटिश प्रभाव का एक सॉफ्ट ट्रांजिशन सुनिश्चित हो सका।

मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि पहले कांग्रेस के सदस्य थे, बाद में मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता बने और 'दो राष्ट्र सिद्धांत' के सबसे बड़े प्रवक्ता भी। जिन्ना का मानना था कि मुस्लिमों के अधिकार एक संयुक्त भारत में सुरक्षित नहीं रह पाएंगे।

उनकी ज़िद थी कि पाकिस्तान को एक अलग देश के रूप में मान्यता दी जाए। माउंटबेटन और जिन्ना के बीच हुई बातचीत कई बार विफल हुई क्योंकि जिन्ना ने किसी भी साझा सरकार या संविधान को मानने से इनकार कर दिया था।

Independence Day: 15 अगस्त से शुरू होगा FASTag एनुअल पास, जानें आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

एक स्तर पर जिन्ना ने सीधा ऐलान कर दिया था कि अगर पाकिस्तान नहीं मिला, तो वे 'Direct Action Day' के जरिए दबाव बनाएंगे, जिससे कोलकाता समेत देशभर में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी।

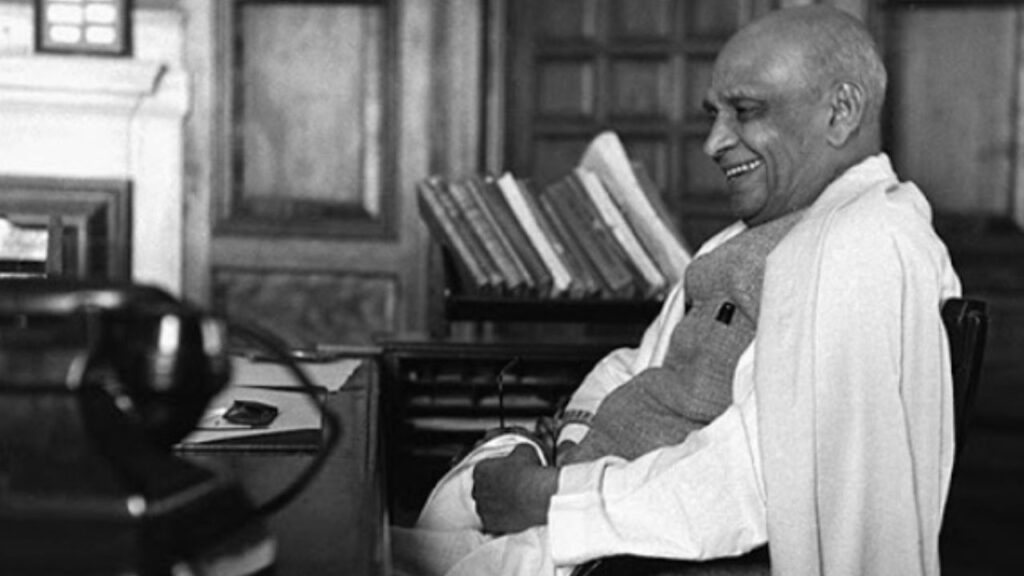

सरदार वल्लभभाई पटेल सत्ता हस्तांतरण में एक यथार्थवादी नेता के रूप में उभरे। उन्होंने तुरंत यह समझ लिया था कि विभाजन को स्वीकार करना ही एकमात्र व्यावहारिक विकल्प है।

सरदार वल्लभभाई पटेल

पटेल ने 565 से अधिक रियासतों के भारत में विलय का कार्य कुशलता से किया। हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर जैसी जटिल रियासतों के साथ उनके संवाद भारत की एकता को बनाए रखने के लिए निर्णायक सिद्ध हुए।

पटेल और नेहरू के बीच कई बार वैचारिक मतभेद हुए, लेकिन सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण को लेकर दोनों ने साझा दृष्टिकोण अपनाया।

भारत का विभाजन लाखों लोगों के विस्थापन और सांप्रदायिक दंगों के साथ हुआ। करीब 10 लाख लोगों की जान गई और करोड़ों को अपना घर छोड़ना पड़ा। फिर भी, माउंटबेटन की रणनीति, नेहरू की दूरदर्शिता, जिन्ना की दृढ़ता और पटेल की प्रशासनिक क्षमता ने मिलकर एक ऐसे क्षण को जन्म दिया जिसने इतिहास की दिशा बदल दी।

आज जब भारत 78वीं वर्षगांठ मना रहा है, तो यह जरूरी है कि हम सत्ता हस्तांतरण की इन परतों को समझें- जहां राजनीति, कूटनीति और मानवीय त्रासदी एकसाथ घटित हुई।

No related posts found.